-

不再懷疑畫面對不對,標準影像才是真實樣貌

-

看對顏色不靠眼睛感覺,標準化才是關鍵

-

想看到最真實的色彩?先做到這三件事

一次了解顯示器色彩知識-基礎概念

在大家準備購買顯示器(後文代表電腦螢幕、電視、投影機)前,第一個動作會是什麼? 大概就是上網找看看有沒有開箱文、評測文,看看其他網友的意見,然後到店家、家電賣場逛一圈,比較放著同一部片的整排畫面或是切換不同顯示器比較一下,看看那台顏色比較順眼。相信大家在現場比較時都有一個經驗,看了整面顯示器播同一部高畫質的示範片,每台看起來都不一樣,甚至是同品牌或是同型號都有可能不一樣,那到底那一台的畫面才是正確的?

不再懷疑畫面對不對,標準影像才是真實樣貌

消費者選購顯示器,多為上網做功課以及根據這樣的觀賞印象就決定買那一台,這中間其實有很多人為可控制的因素影響著你的決策,舉例來說:現場展示區域的環境亮度、顯示器設定、播放器設定、播放影片內容、投影布幕等。下訂後以為這樣就搞定了,可以回家享受新買的顯示器嗎?事實上買完安裝好後,才是惡夢的開始,怎麼看起來都跟當初在賣場看的不一樣,於是又上網找最佳設定值、看其他網友的調校文章,不斷的測試調整,一直輪迴,從來沒有真正好好享受觀賞影像的樂趣。

如果眼見為憑都不可靠,那一般人要如何選購顯示器呢?隨著科技進步以及這十幾年來筆者推廣的標準影像觀念,購買這些設備還有一個方式,就是選則符合「影像標準」的顯示器。標準影像看起來是什麼樣子?其實就是影片製作者監看用顯示器上的畫面,所以這類顯示器被稱為監視器,因為我們眼睛沒辦法看到影像訊號長什麼樣,必須靠監視器把影像訊號轉成影像,才能為人眼所看,所以它的特性就是準確。如果我們用符合影像標準的顯示器,自然就能看到相同的畫面,這就是製作者想要傳遞的畫面,就不用一直懷疑現在顯示的影像到底對不對。至於什麼是「影像標準」? 因為有點生硬,我們後面再說明,我們先建立為什麼要看標準影像,這樣自然就會有動力瞭解「影像標準」。

我舉兩個筆者辦講座常講的例子,先看第一個例子:

美女圖

亂碼圖

看對顏色不靠眼睛感覺,標準化才是關鍵

第一張是美女圖,第二張明顯是亂碼,那為什麼要把這兩張圖放在一起?它們其實是同一個數位檔案,裏面所有數位0、1的排列組合都是一樣的,只是第一張圖是用對應正確格式的看圖軟體打開來看,而第二張圖是硬用文字軟體打開來看,當然是亂碼!這個例子要說明的是數位照片檔案原始是0、1的排列組合,它必須經過軟體正確的解碼後,才能變成照片裏的RGB三原色資料(這邊流程有簡化),而這資料再由顯示卡轉成電子訊號送到顯示器,再由顯示器本身RGB三原色來顯示。如果這些顯示器的三原色本質不同,各色對應訊號的輸出強度不同,那就會造成不同的結果,我們就會看到不同的影像色彩,所以在色彩管理上,我們常說「顯示器是數位之眼」就是這個原因,只有經過標準顯示器,我們的眼睛才能看到正確的影像,這個規格就關係到後文會詳細解釋的色域(Gamut)及Gamma。

第二個例子:

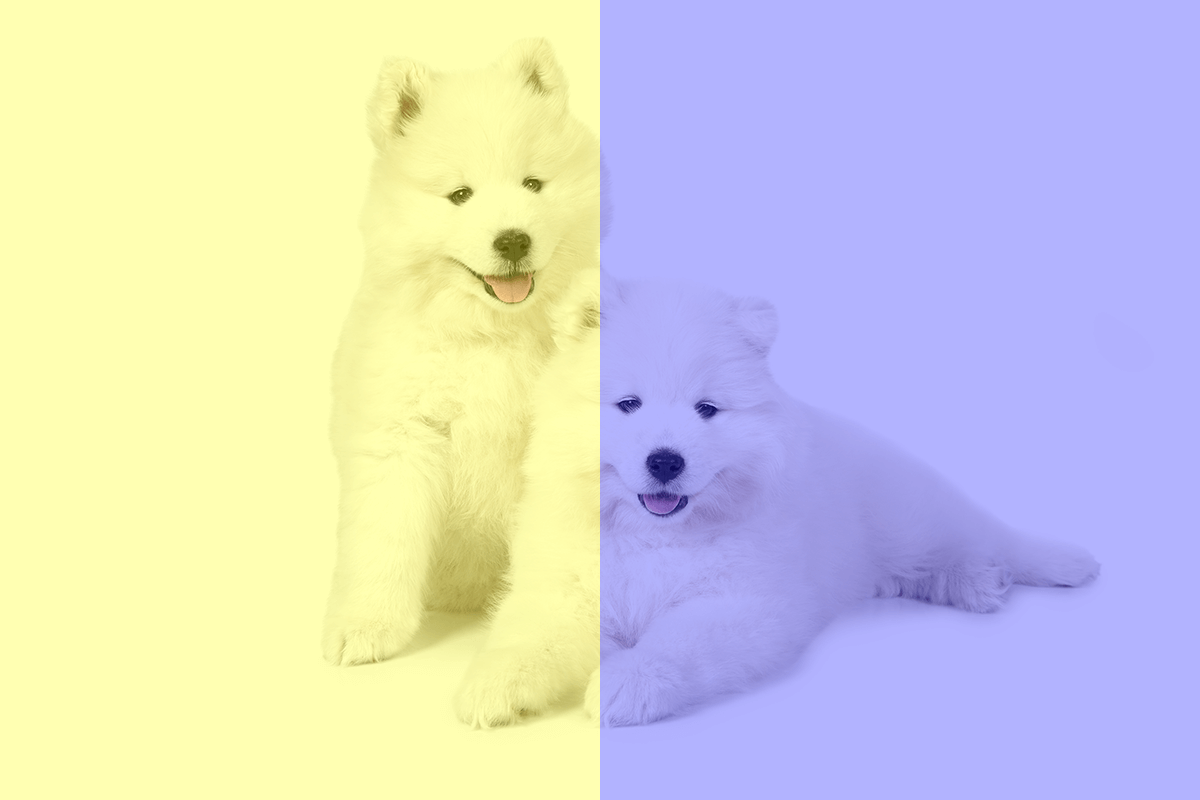

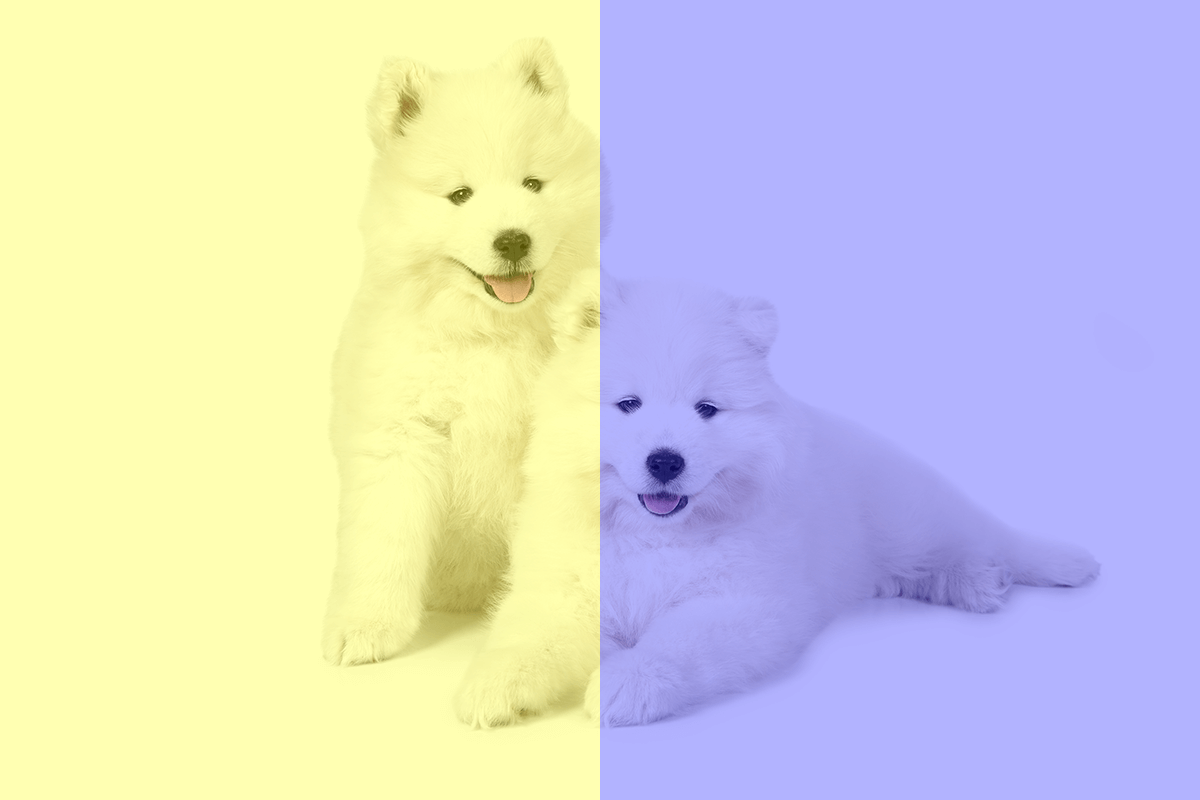

先把第一張圖放大到視野大小,注視約30秒後,再切換到同大小的第二張圖,這時大家會體會好玩的現象。一開始會先看到一隻全白的狗,大約經過十幾秒才會恢復到正常的顏色。這是我們視覺系統的特性,我們的視覺系統會隨時根據環境做白平衡的動作,讓我們看到的陰天沒有那麼藍,黃昏沒有那麼黃。現在攝影器材的感測器並沒有這個能力,所以每台相機都會有自動白平衡這個功能,就是要能模擬人類的視覺,讓顯示出來的影像比較接近我們實際看的感覺。經過這個例子,我想大家應該可以了解我們的視覺是沒辦法判斷看到的白是什麼白,這個基準白我們只能靠儀器量測,這個程序我們會稱為白點校正或是灰階校正。

想看到最真實的色彩?先做到這三件事

前面二個例子只是說明看標準影像的目的以及儀器校正的必要性,但真正要看到標準影像,除了有了前述的概念,還有三個重要的事項要注意:

1.不是每台顯示器都能經過校正達到標準

一開始就要買對顯示器:家電業在色彩管理這塊是落後其它產業非常多,主要是因為消費者主導的市場還沒完全有正確的觀念,所以會有許多以「吸睛購買」為主要銷售手法的顯示器充斥在市面上,這類顯示器因為偏差太大,或是校正後會產生其它問題,例如色階損失太多,而無法校正成標準。這類銷售導向的顯示器跟品牌及價位無關,知名品牌或高價產品都有可能會有這樣的產品。很高興BenQ開始重視這一塊,從電視、投影機、電腦螢幕,都有符合影像標準的的產品讓大家選購,基本上要先選對產品,才有機會看到標準影像。

2.找合格人員校正

顯示器因為量產會有一定偏差,除非像是BenQ影像專業用的電腦螢幕SW系列,是出廠逐台校正,其它的顯示器即使目標要做標準,大概也只能達到8~9成的準確度,加上使用者可能會有整套影像系統的設定錯誤(這很常見),如果想要確定一切正確,那做現場校正還是有必要的。理論上是找有証照的合格人員校正即可,但說實在的這些影音証照課都是二天左右的短期課程,設定的授課學生程度都是高中程度,基本上有出席上課就會有証照,就算再認真上課,也只能到師父領進門的程度,真正的修行是在上完課後,有沒有在這方面下功夫。在台灣這個產業特有的生態下,真正有能力的人很少,有人有証照,但什麼都不會,也有人滿手証照跟高檔儀器當門面,但實際上只是為了招攬客人進門買高檔的影音器材,根本不會校正或是不敢出門校正。校正這塊還是要看口碑,這塊我只毛遂自薦及推薦BenQ的工程師,因為我們本身都是影像產業的工程師,十幾年工程師的底蘊不是上個幾天課就能有的,這些証照只是加值而已。

3. 依色彩準確度需求定期維護

顯示器會隨著使用逐漸衰退,並不是買了一台好的顯示器加初期校正後就一勞永逸,這時需依對色彩準確度的要求程度及使用量來設定校正週期。色彩專業用的電腦螢幕是使用量最大且準確度要求最高的,校正週期就要短;投影機因為燈泡會慢慢衰退,週期會次之;電視色彩準確度通常要求較低,週期可以拉長。至於確實的週期要多長,還是需依照個人實務上的需求訂定。

相關產品推薦