電子黒板 BenQ Board インターナショナルスクールの導入事例

アオバジャパン・インターナショナルスクール

2024/12/10

アオバジャパン・インターナショナルスクール(以下:アオバ)は、幼稚部から高等部までの一貫教育にて、国際バカロレア機構が提供する教育プログラム「国際バカロレア(IB=International Baccalaureate)」の認定校であり、教育の現場にEdTechを積極導入する学校としても関心を集めています。

東京都内の文京キャンパスは、アオバ高等部のキャンパスとして2022年に新設開校。開校当初よりBenQの教育・学校向けの電子黒板BenQ Boardがキャンパス全体に導入されています。生徒の学びを支える設備が充実する環境の中で、BenQ Boardがどのような役割を果たしているのか、学校の教員・スタッフの皆様に聞きました。

アオバジャパン・インターナショナルスクールHP https://www.japaninternationalschool.com/ja/

アオバの授業の特色

アオバの文京キャンパスでは、授業はすべて英語で行われます(日本語クラスを除く)。同キャンパス では国際バカロレアによる16歳から19歳までの生徒を対象とする国際教育プログラム「IBDP(国際バカロレア・ディプロマ・プログラム)」を実施しています。

またIBDPに加え、生徒の興味関心のある分野を柔軟に選択できる「GLD(グローバル・リーダーシップ・ディプロマ」もアオバ独自のプログラムとして教育提供し、生徒のニーズに合わせた生徒主体の教育に力を入れています。

ルーテル学院との連携協定

インターナショナルスクールとして48年を越える実績を築いてきたアオバは、2022年に熊本の学校法人九州ルーテル学院(以下:ルーテル学院)と国際教育の発展に向けて包括的な連携協定を結びました。背景には世界最大級の専業半導体ファンドリーであるTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)が、熊本県に日本で初めての工場を開設したことが深く関わっています。(※)

※ 株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ プレスリリース「九州ルーテル学院とアオバジャパン・インターナショナルスクール連携協定」よりhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000083621.html)

マーケティング部

瀧本清香氏

TSMCの大規模な工場の設立

「2022年にTSMCの大規模な工場が熊本県に設立されることが決まり、それに伴って台湾から来日するTSMC社員ご家族の子女たちが英語で学べるスクール環境が必要になりました。そこで熊本県の教育委員会から要請を受けたルーテル学院様が、同学内に国際課を設立するプロジェクトを進めるにあたってアオバにお声がけいただき、当校が教育パートナーとして参画することになりました。」

この連携協定により、ルーテル学院とアオバは熊本のキャンパスで、ルーテル学院が対面授業を提供し、アオバが東京からオールイングリッシュのオンライン授業を提供するといったハイブリッド型カリキュラム「ジョイントプログラム」が始まりました。

アオバではもともとコロナ禍以前からオンライン授業の策定を進めており、2021年には既に独自のオンラインカリキュラムを立ち上げています。その知見がルーテル学院とのジョイントプログラムにも活きたそうです。

ハイブリッド型授業の運用開始

「高校生向けのオンラインコースは、BenQ Boardなどのデジタルツールを活用することで既に提供できる状態でした。その環境を活かし、ルーテル学院様とのジョイントプログラムで本格的にハイブリッド型授業の運用を開始する形となりました。」

ジョイントプログラムに参加しているルーテル学院の生徒たちは、早朝はルーテル学院(熊本県)の教室で同級生とともに授業に参加し、その後、アオバのキャンパス(東京都文京区)とオンラインでつながり、グローバルリーダーシップディプロマ(GLD)というアオバが独自に構築した高等教育プログラムを受講しています。アオバの生徒は、世界水準の国際カリキュラムを履修することで、英語圏の大学等への進学準備をすることが可能となっています。

2023年にはジョイントプログラムから記念すべき初めての卒業生を輩出しました。瀧本氏は「今後もさらに両校の間で連携を深めながら、熊本に暮らし学ぶ多くの生徒に良質な国際教育を提供することに協力していきたい」と語っています。

チェイスン・スタール氏

-234?$ResponsivePreset$)

BenQ Board導入後の変化

ハイブリッド教育プログラムの開発に携わるアオバのチェイスン・スタール氏は、同校における「教室のDX(デジタルトランスフォーメーション)」を推進してきた責任者です。これまでに導入した数々のデジタルツールの中でも、特にBenQ Boardは学びの環境を変革したといいます。

BenQ Boardを導入する前は、インタラクティブ機能を搭載したプロジェクターとホワイトボードを使っていました。この環境ではどうしてもホワイトボードに書かれた内容を、その場の人だけがその時だけ理解するための役割でした。

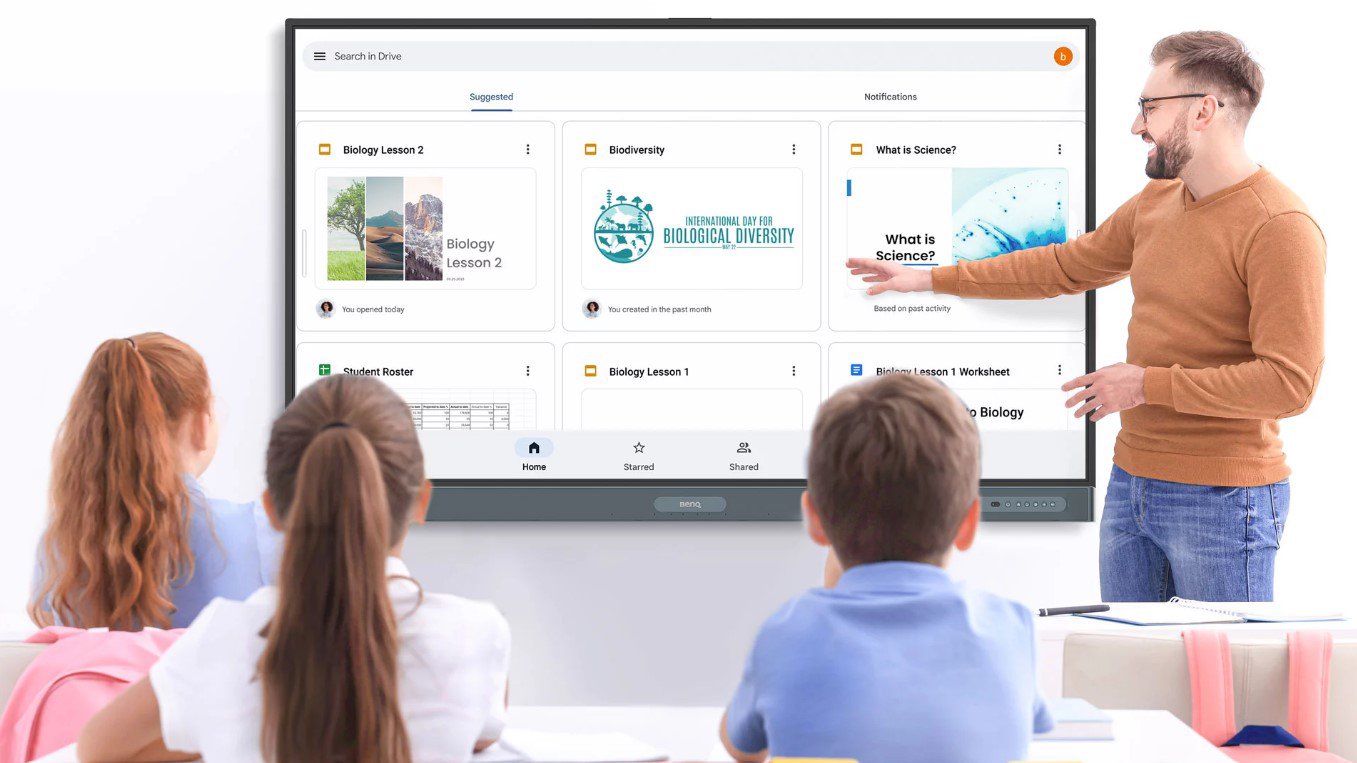

一方で、大きなタッチスクリーンを搭載するBenQ Boardに置き換えてからは、画面の視認性と操作性が格段に高まったのと同時に、手書きの板書も完全デジタル化に移行できるようになりました。このBenQ Boardへの切り替えタイミングが、後のハイブリット型やオンライン授業の提供へとつながりました。

デジタル化を実現するBenQ Boardの良さ

アオバの授業では、もはや紙の教科書はほとんど使われていません。文京キャンパスで学ぶ高等部の生徒たちも1人1台パソコンを使い、学んでいます。「BenQの電子黒板は教室のアクティビティをデジタル化しながら学べる最適なツール」なのだと語るスタール氏は、さらにその魅力について次のように話しています。

「先生と生徒が使うデバイスは様々ですが、BenQ BoardはMacやWindows PCなどとのミラーリングにも対応した拡張性の高いプラットフォームです。今の生徒は普段の生活の中で画面共有をするのが当たり前の時代。時代とともに学校が提供する授業のユーザーエクスペリエンスも変わっていく必要があると考えています。教育デジタルツールを上手く活用すれば、効率化だけでなくフレキシビリティも提供できます。実際に、1台のBenQ Boardの元には教室で学ぶ生徒だけでなく、オンライン経由で遠方から参加する生徒も集まり、ロケーションの制約を越えたフレキブルで一体感のある学習環境が生まれています。」

「あと、ICT管理者としては、BenQのデバイス管理ソリューションDMS Cloudも嬉しい機能です。アオバは文京キャンパス(高等部)のほかに、光が丘キャンパス(幼小中等部)、目黒キャンパス(幼稚部)があり全キャンパスのBenQ BoardをWebで管理できています。」とBenQ Board独自機能の特長も付け加えます。

マリエル・アトレジェニオ氏

数学教員のマリエル・アトレジェニオ氏が、文京キャンパスで行う授業の中でBenQ Boardの大きな画面に教材や生徒の回答を表示しながらアクティブに授業を展開していきます。

BenQ Boardと便利なアプリの活用

「数学の授業では手書きで数式や記号を書くことが多く、手書きをデジタル保存したり、一括で消したりできるのはとても便利です。さらには、視覚的なデジタル教材を併用しながら生徒たちの興味と理解を促すこともできます。BenQ BoardのEZWrite 6 クラウドホワイトボード機能を使って、遠方からオンラインで受講する生徒たちも巻き込みながら、全員で課題に挑むインタラクティブな授業を実現することも欠かせません。ワイヤレス画面共有アプリ InstaShare 2で共有・表示している画面の上にスタイラスペンで注釈メモが書けるフローティングツールも良く活用します。数学の課題を画面に映し出し、その上に手書きで解説したり、ハイライトしたりするのに大変役立ちます。」

一体感のある授業を作り出す環境

アトレジェニオ氏は自身のMacBookからBenQ Boardに出力した画面にタッチしながら、たくさんの数字や記号による注釈を手早く書き込んでいきます。オンラインで参加している生徒も含め、集中力を持続させ、一体感のある授業の熱量をつくり出す環境を心がけているというアトレジェニオ氏は、生徒たちと何度も会話を交わしながら、リズム良く授業を行っていた様子が印象的でした。

新しい価値を作り出す姿勢

BenQ Boardには多彩な機能が搭載されていますが、アトレジェニオ氏は学校のICT管理部門が主催するワークショップもあったことで「とても早く使いこなせるようになった」といいます。また、数学の授業でよく使うデジタル教材を数多く紹介していただき、「これらのデジタル教材はどうやって見つけるのですか?」という質問に対して、「ICT管理部門からの提案もありますし、私たち教師からもいい教材はどんどん提案しています。」と、探究学習を提供する側も常に新しい価値を作り出してく姿勢を語ってくれました。

もし、BenQ Boardがなかったら?

「私は学校にあるものは何でも活⽤しながら、⽣徒たちに最も良い学びの環境を提供することが教師に求められる役割だと考えています。とはいえ、従来のホワイトボードでは、教師が準備した授業内容を、限りある授業時間で生徒に全て伝えきることが難しい場合もありました。BenQ Boardがあるからこそ、オンラインで授業に参加する生徒のフォローにも全力を尽くせます。今は“BenQ Board無し”で教壇に立つことは想像できません」

ケイシー・ベイルズ氏

ケイシー・ベイルズ氏はアオバのテクノロジー・インテグレーション・スペシャリストとして、同校の教員向けにBenQ Board活用法のワークショップ実施や、皆で培ったノウハウを共有する役割を担っています。

EdTechはあくまでツールのひとつ

「教育テクノロジーを授業でどう活用するかは生徒や先生、教科によっても様々です。というのも、探究学習の授業では、EdTechはあくまでツールのひとつです。最初に、生徒が興味のある課題に対し『その探究を深めるために(その生徒は)今、何をしている?これから何を学ぶのが必要だと思う?』と生徒自身に問うところから始まります。そこから、その生徒のコンセプトに合うデジタルツールやその他の手法があるかを先生からも提案します。そして、さらに深い課題を与えると、学びが深くなります。最後に、生徒は学びの結果を表現のしやすいツール(エッセイやプログラミング出力など様々な手法)で表現します。生徒や先生が活用したいEdTechツールがその場にあるようにしておくのが私の役割です。」

様々なEdTechを授業で柔軟に活用できるよう、ベイルズ氏のチームは、教育デジタルツールの活用をテーマにしたワークショップを教員向けに月に1、2回ほど実施しています。その中では、機材機器の接続方法やBenQ Boardの多彩な機能の使い方紹介、ワークショップに集まった教員同士による「授業に役立つ機能やアプリの情報交換」なども行われるそうです。

一般的に、新しいEdTech導入の変化に対してためらいがある場合もありますが、何かアドバイスはありますか?

「大きな変化は誰もがためらうと思います。なので、まずは小さなステップとして一部の機能を紹介していきます。そして、最初は環境が変わることをためらっていた先生にも、具体的な目的や使い方を互いに共有することで徐々に興味を持っていただけます。だから私も時間をかけて、可能な限り先生と1対1の対話に力を入れています」

チェイスン・スタール氏

独自のハイブリッド教育プログラムで積み重ねた実績を元に、アオバは国内外の高校生を対象とする、全面オンラインの国際バカロレア・ディプロマ・プログラム(IBDP)を新たに発表しました。(※)

※ 株式会社Aoba-BBT プレスリリース「【アオバジャパン・インターナショナルスクール】オンラインIBディプロマプログラム、2024年10月より出願開始」よりhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000292.000059894.html

2025年8月に開校となる全面オンラインのIBDPは、国際バカロレア機構による認定を受けたアオバが唯一アジアから提供する画期的なプログラムです。日本との時差3時間以内の諸外国から生徒を募集しています。

新たな挑戦に踏み出せる喜び

ハイブリッド教育プログラムの設立、および全面オンラインのIBDPの設立に携わるスタール氏は、BenQ Boardを活用したハイブリッドカリキュラムの構築が、後のルーテル学院とのジョイントプログラムの実現につながり、そして今回の画期的なIBDPオンラインプログラムの提供開始につながったと述べ、「ここからまた新たな挑戦に踏み出せることをとても嬉しく思う」と語っています。

スタール氏は対面とハイブリッド形式に次いで、全面オンラインで実施されるカリキュラムを加えることで、「昨今のグローバル社会の中で、すべての生徒たちがどこにいてもロケーションによる制約を受けることなく質の高い教育を学べる環境を提供したい」と意気込みを述べています。

環境を変えずに学べる

「全面オンラインのカリキュラムであれば、日本国内の遠方地域からアオバの授業に参加できるだけでなく、もし、日本在住のご家族の子供たちが在学期間中に海外に引っ越すことになったとしても、環境を変えずに“学ぶこと”に集中できます。誰でも自由に学べる開かれたオンラインカリキュラムにしたいと考えています」

未来の学びの可能性を深く掘り下げたい

アオバの文京キャンパスでは、2024年12月現在、Google EDLA認証を取得した最新世代のBenQ Boardが2台先行導入されており、今後のキャンパス構想について検討中です。Google EDLA認証モデルでは、Google PlayストアからAndroidアプリをBenQ Boardにインストールして、クラウドを活用する様々な学習プラットフォームやオンライン会議アプリなどがデバイス単体でも実行できるようになります。

「新しいBenQ Boardを使って学びのスタイルをより豊かに広げられることを期待しています。オンラインによる学びが特別なものではなく、当たり前のように選択できる未来の学びの可能性を教員・スタッフと力を合わせながら深く掘り下げたい」とスタール氏は笑みを浮かべながら楽しそうに語ってくれました。

様々な学校機関への導入実績多数! ベテラン専門担当者が導入にあたっての事前カウンセリングから、 製品デモ、導入、アフターケアまで一貫してサポートします。 ぜひお気軽にお問い合わせください。